Había días en que Julián* llegaba a su casa con un ramito de pastos y flores silvestres en las manos. Que atravesara la puerta regalando primaveras, significaba que se había portado bien en la escuela y que su mamá, Ana, no había tenido que salir apurada del trabajo para ir a buscarlo, ni escuchar los reparos de la maestra. Esos días y el resto de los días, Julián vivía a las risotadas. El niño era tan risueño que antes de llorar, aun si estaba en penitencia esperando a su mamá, largaba la carcajada. Al crecer fue igual: ante el dolor, Julián reía con el cuerpo entero.

Ese domingo Julián se asomó a la ventana de su celda porque escuchó que desde afuera le gritaban que no fuera "cagón", que bajara a pelear, que le iban "a dar". Descendió por el exterior del edificio, colgado de una frazada amarrada a uno de los barrotes sin limar de la reja de la ventana de su celda. Aterrizó a escasos metros de su rival, en el basural que está en la parte de atrás del Módulo 11 de la Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad N°4, en Santiago Vázquez, a 25 kilómetros del centro de Montevideo.

— Yo me asomé de mañana y vi a tres personas cargando al fallecido […] Venía entrando visita y todo al módulo. […] Uno decía ‘lo maté', ‘le di por todos lados' —declaró ante la Justicia uno de los presos que fue testigo de qué sucedió después; según figura en la demanda por responsabilidad al Estado que presentó la familia de Julián por su muerte, y de la que aún esperan resolución.

— Vi cómo un interno se quedó con los cortes y los tiró para una celda y después a una cuneta —declaró otro.

Hasta las 9.45 de la mañana de ese domingo fatal, Julián tenía 18 años, dos hijos, dos hermanos y dos hermanas; y una mamá que dos años después de su muerte enmudece al señalar el único cuadro que está colgado en el living de su casa. La vez que le sacaron esa foto, el muchacho de la sonrisa implacable miró la cámara y no hizo gesto alguno de felicidad: no camufló su verdad. Julián posó serio.

"Él era una persona que siempre la veías feliz, no mostraba que en realidad era un gurí [muchacho] recontra triste por todas las cosas que le pasaron. Tenía mucha tristeza adentro", contó su madre a Sputnik.

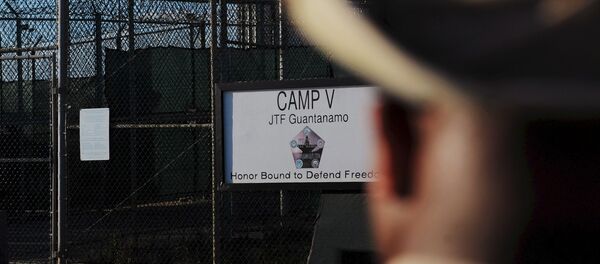

El "paisito" es uno de los que más presos tiene en proporción a la cantidad de habitantes: 321 cada 100.000. El número posiciona a Uruguay muy por encima de, por ejemplo, Colombia, que a pesar de tener una mayor tasa de homicidios (24 cada 100.000) y grupos paramilitares y un conflicto armado, tiene una tasa de prisionalización 95 puntos más abajo que la uruguaya. A su vez, en el ranking de países mundial con más presos por habitante, Uruguay ocupa el puesto 28 de un total de 222 países, según el Informe Anual 2017 del comisionado parlamentario penitenciario uruguayo, Juan Miguel Petit.

En otras palabras: el pabellón es una gran letrina donde las celdas son cubículos, tan espartanos y repugnantes, que tienen un bloque de cemento con un agujero que hace las veces de inodoro a unos pocos centímetros de otros bloques de cemento que cumplen la función de cama: el único lugar (además del piso) donde los presos pueden sentarse a comer. Pero eso no es lo peor. Lo peor sucede si se olvidan de tapar ese agujero con alguna botella de plástico, porque por allí entran ratas. Aunque quizá eso tampoco no sea lo peor de lo peor.

"Llegada la noche era un infierno", dijo a Sputnik Juan Andrés, que estuvo encerrado en el Módulo 11 del Comcar. "Los PPL [personas privadas de libertad] caminan toda la noche en busca de drogas y pidiendo para comer y fumar. A cualquier hora te iban por el ventilador [ventana pequeña o agujero que funciona como ventilación de la celda] a manguearte lo que rayara [pedirte lo que sea]".

Es usual que quienes caen en el Módulo 11 habiten esa violencia a todas horas, los siete días de la semana. Julián no fue la excepción. Dentro de las prisiones uruguayas hay 20 veces más asesinatos que fuera: la tasa de homicidios es de 154 cada 100.000 personas, y 8,1 en el resto de la sociedad. En 2016, año en que murió Julián, se registraron 44 muertes violentas en el sistema penitenciario para adultos uruguayo, 25% de ellas ocurrieron en el Comcar, según figura en el Informe Especial sobre muertes en prisión 2016 de Petit. Dos años después, las muertes violentas en las prisiones descendieron, pero en el Comcar, aumentaron. Hasta el 9 de noviembre de 2018 se habían contado 22; más del 40%, allí.

Más información: Reclusos que hacen el saludo al sol

"Se hizo cargo haciendo cualquier cosa —se lamentó Ana-. Yo podía ayudar pero no podía mantener más gente, tenía a mis otros cuatro hijos y a los dos nietos viviendo acá conmigo. Él era menor [de edad], no conseguía mucho trabajo… Y bueno, empezó con esas salidas a delinquir, y una cosa llevó a la otra".

Experto: "Uruguay está convencido de que encerrar a adolescentes soluciona la inseguridad"

Ana y sus hijos viven en uno de los barrios más pobres de Montevideo, en la periferia oeste del departamento. Allí no hay saneamiento, infraestructura pluvial, veredas ni cordones, red eléctrica ni alumbrado público. Desde su casa se ven más casas de bloque y chapa, sólo de chapa, de cartón y nylon, calles de tierra y caballos pastando en las cunetas.

La región oeste montevideana también se caracteriza por tener casi cuatro veces menos hogares conformados por una sola persona que el promedio nacional (6% y 23% respectivamente), índices de pobreza y desempleo bastante mayores a las del resto del país, y pobladores que están menos tiempo vinculados al sistema educativo. Un informe del ministerio de Desarrollo Social uruguayo de marzo de 2018, concluye que la "región oeste concentra mayores niveles de vulnerabilidad".

"Yo los crié sola y siempre trabajé —dijo Ana-. Los gurises pasaban prácticamente solos, y yo tenía que trabajar para mantenerlos, estaba todo el día afuera, entonces como que ellos mismos se hacían cargo de ellos, porque tampoco tenía un trabajo como para pagar a quien los cuide, y los gurises, más en estos barrios, se empiezan a descarriar, empiezan con las juntas y terminan en lo que terminan… tienen un karma con la cárcel".

Te puede interesar: En las cárceles argentinas se "terceriza" la tortura a los presos

"Entonces ¿qué puede hacer la cárcel para ‘rehabilitar' cuando tienes que remontar las propias condiciones originales? Tenés que cambiar, transformar totalmente el contexto de origen, para que cuando egresen no se encuentren con la nada misma". "Más prisionización es más precariedad", resumió.

Cuando salió, vio nacer a su segundo hijo, de otra novia. Estuvo dos meses afuera, viviendo en la casa de su mamá, trabajando sin continuidad en lo que surgiera, y volvió a la cárcel. Ana evoca esos años como una "seguidilla": "Salía y caía, salía y caía, estaba poco tiempo afuera".

También: Uruguay y Argentina firman acuerdo para monitoreo coordinado de cárceles

El tránsito intermitente por el sistema carcelario, el "ganar" y "perder", da cuenta del "limbo entre la convención y el crimen" en el que "coquetea" el adolescente judicializado, asegura el sociólogo uruguayo Luis Eduardo Morás en el "Estudio de trayectorias de vida de adolescentes en conflicto con la ley con particular énfasis en la relación delito-trabajo", del Programa Justicia e Inclusión de la Unión Europea. La investigación concluye que los adolescentes no viven en la legalidad o en la ilegalidad, sino que alternan su permanencia de forma discontinua, y se mueven de un lado a otro según su interés en dar respuesta a sus necesidades materiales y simbólicas.

No hay destino marcado por ningún oráculo que indique la inexorabilidad de una "carrera delictiva"; los pibes que roban, que arrebatan con violencia, que matan, no son "sujetos delincuentes": están a la "deriva", transmutando.

"Cuando yo lo veía en las otras cárceles, él seguía riendo. En el único lugar en el que no mantenía tanto la risa fue ahí", recuerda su mamá. Aunque Julián ocultaba sus pesares curvando la boca hacia arriba, estando en esa cárcel no pudo hacerlo más, por más que sabía que mentir es ganarse la tranquilidad de quienes lo esperaban afuera.

En el CIEDD a Julián lo torturaron a través del régimen de reclusión impuesto: aislamiento, una práctica prohibida por Naciones Unidas. El joven estaba encerrado solo en su celda, sin radio ni televisión, ni persona alguna con la que pudiera hablar, en condiciones deplorables. Llegó a tomar agua de la cisterna. "Llegó a escuchar voces y cosas". Y a orar.

"Es una cárcel que caminas dos pasos y cierran una puerta, dos pasos más, y cierran otra. […] Llevé una sola vez al hermano chico de Julián para que lo vea, iba yo sola a verlo porque le sacaban todos esos grilletes ahí, y se los volvían a poner ahí, como si fuera un asesino descontrolado", recordó Ana.

— ¿Cómo te enteraste que Julián estaba siendo torturado?

— Estaba muy triste, muy triste, yo me daba cuenta, no sonreía ni por decreto. Incluso a veces lo sacaban a la visita medio dopado, le daban pastillas, mucha quetiapina, que es un medicamento controlado, ahí le daban como si fuera un caramelo […]. Se ve que las cosas, las torturas, le golpearon muy duro. Si vivió algo antes [en las otras cárceles], él no me contó. En ese lugar me contó porque yo lo veía mal, mal, él era muy corpulento y estaba recontra flaquito, recontra flaquito… En menos de un mes no sabes cómo quedó, y yo le empecé a preguntar, a insistir, y ahí me contó.

Más: El Día de las Madres encarceladas en América Latina

Ana no tenía dudas de que Julián le estaba diciendo la verdad, sabía que no la iba a preocupar con una cosa que no era. Denunció las torturas ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) de Uruguay. Le dijeron que iban a realizar una "inspección" en el CIEDD. Los adolescentes los esperaron con carteles que decían "tenemos hambre". Cuando se fue el equipo de la INDDHH, "les dieron palo abierto".

"Lo que vas creando adentro es rabia, bronca, dolor. Eso no trae nada bueno. Te inyectan eso en esos lugares, eso es lo que hacen. No creo que rehabiliten a la gente así, porque te quedás empapado de malos sentimientos con todas esas cosas. Para mi sirve para pudrirlos más", dice Ana, que sabe.

"Lo que no sé es cómo llamarle al sentimiento que te queda para con los demás, con los responsables de la muerte de mi hijo. Cuando llegué al Comcar a identificar el cuerpo me trataron mal, horrible. Cuando entré los policías decían: '¡Ahí viene la madre del reo muerto!'. Cuando llegué a la oficina del director o subdirector, no recuerdo quién era el que me atendió, me decía ‘¿por qué llora señora? ¿por qué llora?'".

*Los nombres de los protagonistas de esta historia fueron modificados para preservar su identidad; no así los de los expertos consultados.

** Se usa el genérico masculino porque, a pesar de que las mujeres que están presas también sufren vejaciones, los hombres representan la gran mayoría de la población penitenciaria, y las muertes.