"Aquí ya no quedaba nada de la cultura ka'apor, solo la lengua, el resto se perdió, pero con mi generación está volviendo (…) Ahora todos los niños conocen los cánticos tradicionales, y hemos creado un sistema educativo propio, formando a nuestros propios maestros", explicó a esta agencia Itahú Ka'apor, uno de los líderes de esta comunidad de 1.700 integrantes.

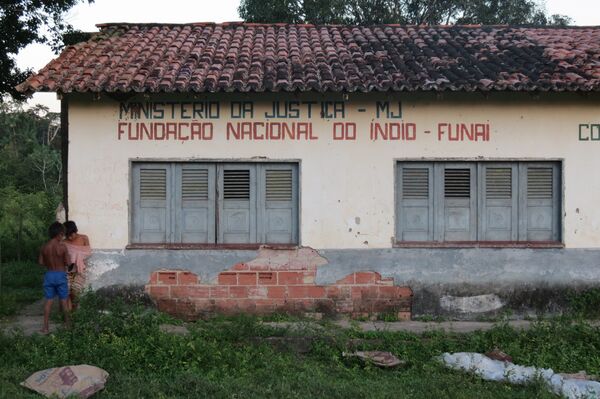

Itahú asegura que pasaron muchos años soportando el choque con las instituciones del Estado brasileño, que mandaban a las aldeas a profesores que no hablaban su idioma y que no tenían interés en su cultura, o a técnicos que en lugar de ayudarlos a preservar su territorio se involucraban en esquemas corruptos con los madereros ilegales que talan sus bosques.

El mal de los caciques

En la vida comunitaria siguen una jerarquía horizontal.

Sin embargo, cuando la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai) empezó a trabajar con ellos impuso la figura del cacique para establecer interlocutores, algo ajeno a la cultura de este pueblo que empezó a dar problemas enseguida, relata Itahú.

En 2013 los indígenas crearon el Consejo Ka'apor y expulsaron a todos los foráneos; se organizaron para luchar contra los madereros invasores, pero también entendieron que la educación es un puntal básico en su proceso hacia más autonomía, explica a Sputnik el antropólogo José Mendes, que trabaja con ellos desde hace años.

La esencia es la lengua

"El idioma es una de las pocas cosas que les quedan, así que decidieron que los niños no aprenderían portugués hasta los 10 años", comenta, recalcando que el nuevo sistema educativo ka'apor ha sido diseñado en función de sus necesidades; el programa académico, por ejemplo, está guiado por el ciclo productivo de la tierra.

En un principio, el Gobierno de Maranhão (que ejerce las competencias del Estado en materia educativa) no vio con buenos ojos la propuesta, pero últimamente está dando pasos para homologar este sistema en la legislación brasileña, aunque los ka'apor desconfían y temen que las autoridades quieran, de nuevo, apropiarse de lo que es suyo para colgarse una medalla.

Muchos de sus alimentos ya no provienen de la caza, sino de los supermercados de Santa Luzia de Paruá, a 40 kilómetros de distancia.

Te puede interesar: Perú aprueba política de lenguas originarias en Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Muchos visten camisetas de algodón y algunos usan celulares y motocicletas, pero la intención de los ka'apor no es renunciar a eso para volver al aislamiento de la selva, resalta Itahú, sino aprovechar las herramientas de la civilización occidental para defender sus intereses.

"Ante todo somos indígenas, pero luego muchas veces tenemos que luchar contra el Gobierno, y eso se hace con papel, con documentos, y esas cosas tenemos que aprenderlas con el hombre blanco", explica.

Por ello, dentro de su programa pedagógico hay un módulo dedicado a "la cultura de contacto".

"Me pinto la cara como ellos"

Si en el ámbito educativo se produjeron algunos avances, la situación es más crítica en lo que respecta a la salud: los indígenas se quejan de que en los hospitales de la región no hay traductores ni personal especializado en medicina indígena, por lo que muchos temen salir de la aldea y acaban muriendo.

"Aquí entramos como enfermeros y nos convertimos en defensores de su causa (…) cada vez que salgo de la aldea y voy a la ciudad me pinto la cara como ellos, así cuando entro en un órgano público me preguntan ¿ah, eres india?, y pasó por lo que ellos tienen que pasar cada día", dice Oliveira, remarcando que son víctimas de muchos prejuicios.

Te puede interesar: Artistas e indígenas brasileños presionan al Congreso en favor de la Amazonía

Los Ka'apor mantienen algunos saberes tradicionales y usan raíces y plantas medicinales para tratar algunas dolencias, pero después de años de contacto con el mundo occidental se volvieron dependientes y necesitan el apoyo del Estado del que tanto desconfían.