La revolución sí fue televisada. El 29 de mayo de 1969, columnas de manifestantes de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre, marcharon desde diversos puntos de concentración hacia el centro en rechazo a las medidas impopulares de la dictadura militar que gobernaba el país. Como ya había ocurrido antes en otras ciudades, la Policía reprimió a sangre y fuego, pero en esta ocasión la fuerza unificada de obreros y universitarios no dio marcha atrás.

Desde el derrocamiento del presidente radical Arturo Illia en 1966, el poder militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía estaba al mando del Gobierno. Se había disuelto el Congreso y prohibido los partidos políticos, intervenido las universidades y llevaba adelante la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Esta era propagada por las políticas imperialistas de EEUU sobre América Latina, diseñada para mantener control en el territorio y destruir las ideologías de base popular como el comunismo y, en Argentina, el peronismo.

En Córdoba había un movimiento obrero combativo, como el gremio de Luz y Fuerza, los trabajadores de la compañía eléctrica. Este sindicato, encabezado por Agustín Tosco, simpatizante del Partido Comunista, y los relacionados a la industria automotriz, Smata y UTA, estaban conglomerados bajo el ala de la peronista Confederación General del Trabajo (CGT).

Puedes leer: Cincuenta años del Rosariazo: la histórica revuelta que puede inspirar a obreros y estudiantes de hoy

En esos años, la central sindical se encontraba dividida en dos corrientes, una más dialoguista y otra con una postura firmemente antiimperialista.

A partir de las décadas de los 50 y 60, las políticas desarrollistas e industrializadoras habían radicado un sector automotriz potente, por lo que la ciudad era apodada la "Detroit" de Argentina. Además, Córdoba capital es conocida como "la Docta", debido a su larga tradición universitaria: allí se ubica casa de altos estudios más antigua del país, fundada en 1613.

"Se daba en Córdoba un fenómeno muy particular: un movimiento obrero compacto, muy concentrado en la ciudad capital, vinculado a industria de punta, y además muy vinculado al movimiento estudiantil, un rasgo muy cordobés", dijo a Sputnik el historiador Hernán Camarero, investigador y docente universitario.

A las 11 horas de aquella mañana de mayo, dos columnas marcharon —trabajadores de las automotrices desde la planta de IKA-Renault desde el sur y trabajadores estatales, metalúrgicos y autopartistas desde el noroeste— con el objetivo de realizar un acto en la plaza circular Vélez Sarsfield, donde hoy se emplaza el monumento con la efigie de Tosco.

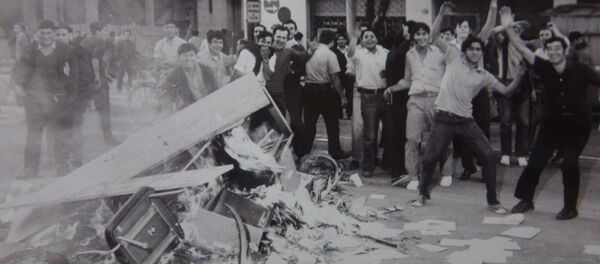

El asesinato de Mena, delegado de Smata, provoca la reacción en cadena de una movilización que estaba preparada para responder a la represión. A los gases lacrimógenos y balas, los manifestantes aguerridos respondieron con bombas molotov, palos, piedras y barricadas.

Se estableció el toque de queda, que no fue del todo respetado en algunas partes de la ciudad, y el Ejército liberó de a poco las calles. Relatos de los propios militares cercioran el nivel de apoyo popular del levantamiento, comparando el ingreso a la ciudad con las invasiones inglesas en el Río de la Plata de principios del siglo XIX, donde el pueblo raso se unió a la vanguardia defensiva.

Los últimos focos de conflicto se sofocarían a lo largo del viernes 30. Más de 300 personas fueron detenidas, más de 100 fueron enjuiciadas y más de 15 sentenciadas a prisión militar. Cuatro civiles murieron durante la "pueblada".

En contexto: Protagonista: El 'Argentinazo' fue una "semiinsurrección" de un pueblo con "mucha bronca"

"Tuvo un condimento bastante novedoso, en un contexto donde los Gobiernos nacional y provincial no se lo esperaban, y terminó siendo un levantamiento combativo, popular, semiinsurreccional que, si bien no volteó a la dictadura de Onganía, que sobrevivió algunos meses, lo dejó herido de muerte", sintetizó Camarero, especialista en la historia de la clase obrera y los movimientos populares de izquierda en Argentina.

Dos años más tarde, se produce otro "Cordobazo", que recibió el apodo de "Viborazo". Otros levantamientos siguieron ocurriendo en otras ciudades del interior del país en los siguientes tres años que duró la dictadura, que continuó bajo el mando del general Alejandro Lanusse hasta 1973, año en que regresó Juan Domingo Perón al país y al poder.