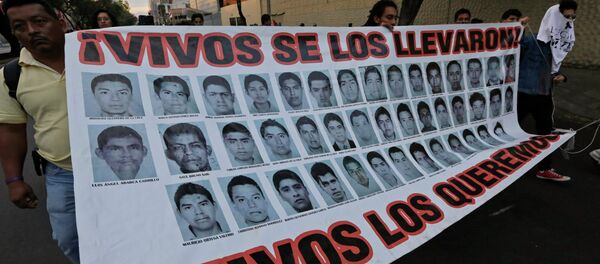

Más de la cuarta parte de los estudiantes masacrados en septiembre del año pasado —con saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos- eran indígenas y el resto tenía raíces en las comunidades originarias de Guerrero, en las montañas que nacen sobre el Pacífico mexicano, en los territorios de Tlachinollan, nombre antiguo de reino prehispánico del sur de México.

La continuidad de las luchas de las comunidades indígenas de Guerrero que ahora están atrapadas en la violencia de la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, con el levantamiento armado de Chiapas hace dos décadas, encabezado por el encapuchado de la pipa, el Subcomandante Marcos, se refleja en la gira por Europa de los familiares y sobrevivientes Ayotzinapa.

"Los cuatro grandes males que padecen las comunidades son el despojo, la explotación, la represión y el desprecio", dice Hernández, quien ha trabajado en la región de Talchinollan durante un lustro.

"Estos son sólo los procesos documentados, en litigios y procesos organizativos de pueblos que reivindican el derecho al territorio y la libre determinación", resume Hernández.

Los casos emblemáticos van desde el Acueducto Independencia que "ha despojado al pueblo Yaqui de Sonora", hasta el decreto de expropiación al pueblo Otomí de territorios de la comunidad de San Francisco de Xochicuautla, para construir una autopista hacia la capital del estado de México, Toluca.

En Xochicuautla, un poderoso consorcio constructor ha sido favorecido con la expropiación para que construya una carretera, el Grupo Higa, constructor de una mansión de la esposa del presidente Enrique Peña.

Además, en las concesiones mineras en el sureño estado de Guerrero, tanto en la región de la Montaña como de la llamada Costa Chica, "hay al menos 200.000 hectáreas de las comunidades indígenas concesionadas para exploración y explotación minera",. Prosigue el especialista.

Uno de esos conflictos es el de San Quintín, en la península de Baja California, donde los habitantes "se ven obligados a migrar en condiciones adversas de explotación laboral, sin garantías a los derechos laborales", denuncia el portavoz del Centro de DDHH Tlachinolla de la Montaña de Guerrero.

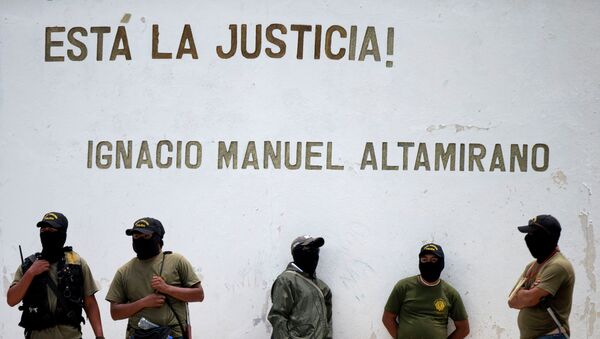

El tercer flagelo es la reacción de las fuerzas del orden público: "cuando las comunidades se organizan para exigir respeto a sus derechos se enfrentan con la represión", dice Hernández.

Uno de los casos más graves en fecha reciente, ha sido es el ataque contra la comunidad nahua de Ostula en Michoacán, donde un pueblo indígena del centro de México, se ha organizado para garantizar su propia seguridad.

"Esta organización de autodefensa comunitaria provocó la militarización del territorio y el encarcelamiento de líderes indígenas, y finalmente el asesinatos de varias personas, a finales de julio, entre ellas un niño", ilustra Román Hernández.

La cuarta calamidad está en la base de la cultura política mexicana y "es el desprecio con matices de racismo y discriminación", resume Hernández.

El líder indígena, según el más alto cargo electoral mexicano le dijo con un pobre español —según su versión- "yo jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato; yo decir a ti o diputados, nosotros no permitir tus elecciones, le faltó decir: yo gran jefe Toro Sentado líder gran nación chichimeca", dijo, apelando a la tira cómica del Llanero Solitario.

"Existen muchos 'Córdovas' en México, que por estar en algún puesto de la administración se sienten en la capacidad de despreciar y discriminar a personas integrantes de pueblos indígenas", dijo el líder de Tlachinollán.

Finalmente, el mapa de la pobreza de la pobreza extrema, no sólo de la pobreza sino de la emergencia alimentaria coincide con el mapa de las comunidades indígena de México: más de 16 millones de personas.

El programa federal de la "cruzada nacional contra el hambre", es un programa asistencialista que genera más pobreza, construido sobre la base del desprecio y el despojo, dice Hernández.

Ante esas estrategias federales, los pueblos indígenas encuentran formas de ejercer sus derechos, como en el Cabildo Comunitario de Juchitán, en el estado de Oaxaca; o el Consejo de Ancianos de Cherán en el estado Michoacán; o las Juntas de Buen Gobierno Zapatista en Chiapas

Los pueblos indígenas "son la unidad social y cultural más fuerte de México, como el CNI Congreso Nacional Indígena, que ejercen de manera plena los DDHH que rechazan ser tutelados por el Estado", enfatiza el líder humanitario.