El viernes 30 de agosto terminó la tercera ronda de negociaciones entre delegados de 193 países ante Naciones Unidas (NU) en Nueva York, donde se discutió el borrador de un acuerdo en el marco de la Convención de las NU sobre el 'Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional', más conocido como Tratado BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction, por sus siglas en inglés).

"El impacto será global. Hay varias personas que lo han estado comparando con el Acuerdo de París, haciendo esa similitud entre la agenda climática y océano", dijo a Sputnik Mariamalia Rodríguez, abogada ambiental, especialista en Asuntos Latinoamericanos de High Seas Alliance.

¿Por qué es tan importante el tratado?

Las aguas internacionales comienzan a 200 millas náuticas (370 kilómetros) de la orilla costera de cualquier país; no son zonas económicas exclusivas. Altamar equivale a dos tercios de la superficie de los océanos. En otras palabras: el tratado surtiría efecto en casi la mitad de nuestro planeta.

Las áreas marítimas fuera de las jurisdicciones nacionales son cruciales para el desarrollo económico de los países proporcionando sustento a millones de personas a través de los recursos marinos.

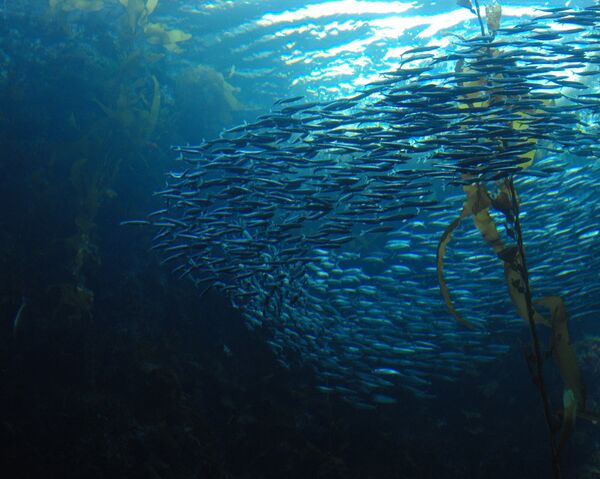

No obstante, desde hace décadas, diversas agencias científicas nos vienen alertando de la degradación que están sufriendo nuestros mares y su biodiversidad; principalmente por los efectos del cambio climático y de las nocivas actividades humanas, tales como:

- Exploración minera en aguas profundas.

- Sobrepesca y pesca ilegal.

- Contaminación por plásticos.

- Aumento en la intensidad del tráfico marítimo.

El último informe de la agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, publicado en 2018, concluyó que las reservas de peces del mundo siguen en descenso, con sobreexplotación del 33% de sus poblaciones.

Además, miles de especies marinas podrían estar en peligro si el tratado no incluye medidas para abordar la gestión de todas las especies de peces en aguas internacionales, no sólo las especies comerciales, alerta un análisis de investigadores estadounidenses, holandeses, suizos y franceses, según publicó la revista científica Nature.

"De las 4.018 especies conocidas de peces en las profundidades oceánicas, más del 95% son especies no objetivo, cuyas poblaciones no son evaluadas por las organizaciones regionales de ordenación pesquera, y que actualmente no se consideran parte de la biodiversidad de altamar que debe ser monitoreada y protegida bajo el nuevo tratado", dijo a Nature el autor principal del nuevo análisis, Guillermo Ortuño Crespo, candidato a doctorado en la Escuela de Medio Ambiente Nicholas de la Universidad de Duke (EEUU).

Atacar las amenazas y proteger toda la biodiversidad marina debería ser una prioridad mundial; por ello Rodríguez considera que el proceso de negociación del tratado de altamar es una "oportunidad histórica" que podría "proteger al corazón azul de nuestro planeta y del cual dependemos todos".

¿Qué busca establecer el tratado?

Se trata de un instrumento internacional que busca proteger la vida y hábitats marinos, así como su uso sostenible, fuera de las leyes nacionales, principalmente a través de la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMP), evaluaciones del impacto ambiental de las actividades humanas en altamar. El Tratado debería estar listo en el primer semestre de 2020.

Rodríguez considera "urgente" abordar integralmente los desafíos que enfrentan los océanos. "Deben ser atendidos con responsabilidad y de manera proactiva. El enfoque de 'business-as-usual' ya no es una opción viable para la conservación", advirtió.

Con el objetivo de promover la conservación marina y el uso sostenible de altamar se propone el abordaje de cuatro elementos:

- evaluación del impacto ambiental;

- acceso a recursos genéticos marinos y distribución de beneficios;

- creación de capacidades y transferencia de tecnología;

- herramientas de gestión espacial marina, incluidas las AMP.

Las AMP son "un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y administrado, a través de medios legales u otros medios eficaces, para lograr la conservación de la naturaleza a largo plazo, con servicios ecosistémicos y valores culturales asociados", según la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Las AMP varían desde áreas de usos múltiples, donde determinadas actividades como la pesca están permitidas, hasta áreas vedadas, donde toda actividad extractiva está prohibida. Proteger 30% de los mares para 2030 es una meta que toma fuerza en diversos foros internacionales.

Casi 27 millones de kilómetros cuadrados de áreas marinas han sido declaradas 'Áreas Protegidas'. Según datos de la ONU, representan casi el 8% de la superficie de la Tierra. En América Latina y el Caribe existen al menos 832 AMP que representan tan solo el 1,5% de la zona marino-costera.

"Si tenemos estos espacios donde se está regenerando la biomasa pesquera, donde tenemos ecosistemas saludables, al final esos peces que están en altamar van a estar ingresando a las zonas económicas exclusivas. Creo que eso se podría traducir en un beneficio para las actividades de turismo, pesca, que para Latinoamérica son bastante importantes", puntualizó Rodríguez.

Con este acuerdo se quiere "regular escenarios futuros de actividades emergentes", explicó.

"Si vamos a empezar a tener un incremento de actividades en altamar, pues es necesario tener un estándar claro y global, lineamientos que los países puedan seguir para tratar de asegurar la sostenibilidad de los recursos en las áreas fuera de la jurisdicción nacional", agregó.

¿Qué impacto tiene el tratado en Latinoamérica?

La biodiversidad marina en los océanos que rodean Latinoamérica se beneficia tanto de ecosistemas costeros como de altamar; siendo este último un "oasis" para múltiples especies y hábitats que generan servicios ecosistémicos, es decir, ecosistemas que 'prestan un servicio' por los recursos que ofrecen. Son un tesoro que también se traducen en beneficios económicos a la región, según se lee en la web de High Seas Alliance.

A lo largo de la costa de Suramérica, las corrientes de Humboldt, la corriente Circumpolar Antártica y la corriente de Brasil sustentan grandes pesquerías, produciéndose en la región el 19% del total de las capturas marinas en el mundo, según un informe de la ONU de 2018.

En Suramérica la actividad pesquera genera más de 2 millones de empleos; el valor estimado de la producción pesquera entre 2008 y 2010 se aproximó a los 7.800 millones de dólares.

Además, según se indica en la web de High Seas Alliance, la observación de fauna marina es una industria creciente en la región y el Caribe, donde se ha registrado un fuerte y constante crecimiento desde 1998. En 2006, los observadores de cetáceos en América Latina generaron aproximadamente 79,4 millones de dólares en gastos directos y 278,1 millones en gastos totales.

Teniendo en cuenta los beneficios, Rodríguez considera clave "contar con muchas más voces con ambición para lograr un Tratado que efectivamente asegure la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales".

Por ello pide trabajar "comprometida y constantemente durante el período intersesional" para lograr llegar a la cuarta sesión de la CIG a principios de 2020 con acuerdos avanzados.