Si el militar ruso Anatoli Kornukov, que falleció el pasado 1 de julio a los 72 años en Moscú, hubiese vivido un mes más, tal vez habría asentido en silencio ante la catástrofe aérea de Malaysian Airlines rumiando que el cielo no suele dar segundas oportunidades.

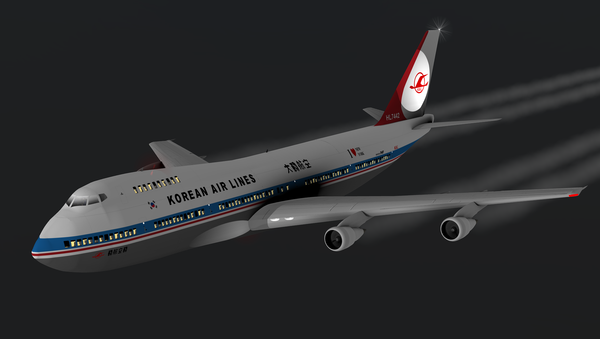

Él fue el responsable en 1983 de dar la orden de derribar el avión de las líneas aéreas coreanas que había entrado en el espacio aéreo soviético. Para los aficionados a la leyenda negra aeronáutica, su nombre estará ligado siempre al famoso vuelo 007 de Korean Airlines: 269 pasajeros murieron aquel 1 de septiembre en el que Kornukov estaba en su puesto al mando de las defensas aéreas de la isla de Sajalin, en el extremo oriental del país. El 747 coreano se adentró por accidente en el espacio aéreo soviético, desembocando en una de esas situaciones en la que la tirantez de la Guerra Fría hacía una mezcla explosiva con la complejidad de todo lo que ocurre a altura de crucero.

El 747 venía desde Anchorage e iba hacia Seúl, en Corea del Sur. Pero Kornukov envió a un caza para derribarlo siguiendo las órdenes de sus superiores, que pensaron que era un avión espía enviado por Estados Unidos. Jamás aparecieron los cuerpos ni tampoco los restos del fuselaje. El ataque fue calificado por el presidente de EEUU, Ronald Reagan, como "un acto terrorista".

Pero según defendió el Kremlin, bajo la pátina de vuelo comercial Estados Unidos quiso esconder un vuelo de espionaje sobre la isla de Sajalín, un enclave defensivo. Las potencias, cuando están en situación de conflicto, suelen preferir el orden a la ley. Y no hace falta remontarse a los años ochenta: con motivo de los atentados del 11 de septiembre EEUU puso encima de la mesa la necesidad de establecer un protocolo ágil para, dicho con toda crudeza, derribar aviones de pasajeros si hacen maniobras extrañas.

En el caso de Anatoli Kornukov, el viejo militar cargó con el peso de lo sucedido hasta el final de sus días. "Algunas veces, en operaciones estratégicas, tienes que sacrificar batallones para salvar al ejército" fue una frase suya que retumbó durante años. Es el posibilismo llevado a sus últimas consecuencias.

Y el cielo corrió a vengarse de Rusia con la misma medicina amarga de misil fuera de lugar. Sucedió el 4 de octubre de 2001, cuando Ucrania derribó un Tu-154 ruso que volaba de Tel Aviv a Novosibirsk (Siberia). Llevaba 66 pasajeros y 12 tripulantes a bordo. Todos murieron. Cayó en el mar Negro frente a la costa de Ucrania, derribado cuando volaba a 11.000 metros de altura por un misil antiaéreo S-200 ucraniano lanzado desde la península de Crimea. Allí estaban realizando ejercicios militares las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ése fue el dictamen, tras la investigación de la tragedia, del Comité Interestatal de Aviación.

La tragedia ocurrió menos de un mes después del 11 de septiembre de 2001, por lo que se sospechó inicialmente que había sido un acto de terrorismo de los insurgentes chechenos. El presidente ruso, Vladimir Putin, que estaba todavía en su primer mandato en el Kremlin, rechazó inicialmente la teoría de un ataque militar por error recordando que "las armas utilizadas en los ejercicios [ucranianos] tenían unas características que hacen que sea imposible para ellos llegar al corredor aéreo del avión". Los militares ucranianos negaron que su misil hubiese derribado el aparato, asegurando que el S-200 se había lanzado hacia el mar, autodestruyéndose.

Pero un informe de Rusia confirmó las evaluaciones iniciales de funcionarios militares estadounidenses: un misil S-200 perdió el rasto del drone que debía ser su blanco, ya que había sido destruido por un S-300 lanzado al mismo tiempo, y en vez de autodestruirse, se dirigió hacia el avión de pasajeros a 241 kilómetros y explotó con toda su metralla a 50 metros del avión. Los investigadores rusos e israelíes encontraron metralla en algunos de los cuerpos que fueron rescatados y en el fuselaje. Ucrania admitió su culpa y su presidente Leonid Kuchma aceptó la renuncia de su ministro de Defensa, Oleksandr Kuzmuk, que después llegó a ser viceprimer ministro en el gobierno de Viktor Yanukovich y negó que su ejército hubiese sido responsable de aquello.

Fallar sale cada vez más caro, afortunadamente. Kiev pagó quince millones de dólares a las familias de las víctimas tras un acuerdo con el gobierno de Israel. Pero todavía hoy hay sombras de duda sobre el caso. Como dijo Kuzmuk, "los pagos a las víctimas fueron un gesto de humanidad, no una declaración de culpa".

El recuerdo de este episodio es una clara muestra de cómo el primer impulso en la política de defensa de los países suele ser negar las acciones que se acaban de llevar a cabo, y sólo en ocasiones ante el peso de la opinión pública o de las pruebas más contundentes se puede aparcar el cinismo gubernamental, aunque sólo sea para esquivar otro mal mayor.

De nuevo el pragmatismo por delante de la mayoría de los principios. Y para la posteridad siempre queda el recurso de volver a cuestionar todo lo que sucedió. El vuelo MH17 que se estrelló hace una semana no tiene muchas más posibilidades de quedar totalmente aclarado, pero afortunadamente la opinión pública es cada vez más fuerte para imponerse a la lógica gubernamental de esconder lo evidente y justificar lo injustificable.